一位40岁的患者李女士(化名)她是办公室久坐族,平时工作繁忙,饮食作息不规律。近半年,她常感到肛门周围瘙痒、偶尔有异物感,一天大便三四次,还便血,她本以为是久坐导致的痔疮,自行用药后症状时好时坏。直到最近一次体检,通过肛门指检发现异常肿块,进一步检查确诊为肛门癌,而李女士的经历并非个例。

肛门癌早期症状隐蔽

常被误认为“小毛病”

但若出现以下异常

需高度警惕

肛门癌:容易被忽视的“隐形杀手”

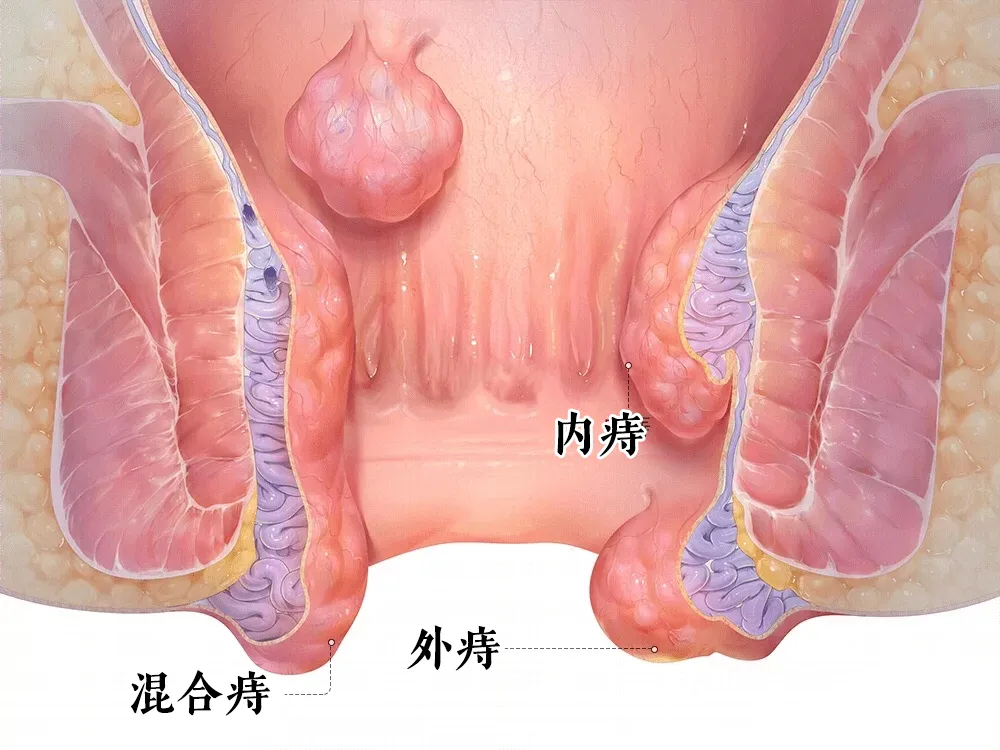

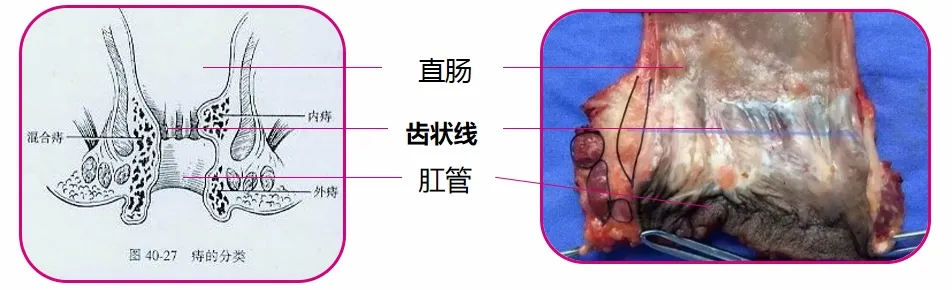

肛门癌是发生在肛门或肛管部位的恶性肿瘤,发病率虽低于结直肠癌,但近年来与HPV感染相关的病例呈上升趋势。早期症状易与痔疮、肛裂混淆,导致延误诊治。尤其40岁以上、有HPV感染史、长期免疫力低下、吸烟等高危人群需格外重视。

肛门发出这3大“求救信号”

1.异常出血或分泌物

便后纸巾带血、马桶内鲜红血迹,或肛门持续流出黏液、脓液,可能是肿瘤溃破的信号。需注意:痔疮出血多呈滴落状,而癌症出血可能混合黏液、伴随异味。

2.顽固性肛门不适

瘙痒或灼痛:普通肛周湿疹用药可缓解,若瘙痒持续1个月以上,伴皮肤增厚、溃烂,需警惕癌变。异物感或肿块:肛门内或周围触及硬结、肿物,且逐渐增大,可能是肿瘤生长表现。

3.排便习惯突然改变

长期便秘与腹泻交替、排便不尽感、大便变细(如铅笔状),可能是肿瘤阻塞肠道的征兆。

这些高危行为要避免

研究表明,80%的肛门癌与高危型HPV(如HPV16、18型)持续感染相关。以下行为会增加风险:多性伴或无保护性行为(HPV可通过性接触传播)、长期吸烟(烟草毒素降低局部免疫力)、慢性肛周疾病反复发作(如肛瘘、肛周脓肿)、艾滋病患者或器官移植术后、免疫力低下等。

预防肛门癌,记住这4招

接种HPV疫苗:二价、四价、九价疫苗均可预防高危型HPV感染,45岁以下人群建议接种。

保持肛周清洁:便后清水冲洗,避免用刺激性湿巾;穿透气棉质内裤。

增强免疫力:戒烟限酒,规律运动,均衡膳食(多摄入富含维生素A、C的蔬果)。

及时治疗肛周疾病:痔疮、肛裂反复出血或感染,可能增加癌变风险,尽早就医干预。

早发现早治疗是治疗的黄金法则

肛肠癌症的早期症状不明显,因此定期进行筛查显得尤为重要。特别是50岁以上的成年人,或者有家族癌症史、高风险因素的人群,应当定期进行肛肠检查、肠镜检查等,以便及早发现潜在问题。40岁以上的成年人可以每两年进行一次肠镜检查,50岁以上的成年人,尤其是有家族癌症史或其他高风险因素的人群,应每年进行一次肠镜检查。

“像肛门癌,它早期治愈率可达80%以上,但晚期患者5年生存率不足30%。”我院外科肛肠名专家贺向东教授强调,出现症状后拖延检查是最大误区。

我院在全国肿瘤宣传周期间,开通了肛肠疾病筛查绿色通道(4月15-21日),可通过公众号或致电预约贺向东教授,早一步行动,多一份安心。

咨询热线:029-68309301

【健康互动】

你有过肛门不适却回避就医的经历吗?